近期,保定市文化广电和旅游局正式发布“博物馆之城”品牌形象标识(LOGO)。作为城市文化战略的重要组成部分,这一项目通过面向全国公开征集,最终从270份投稿中遴选出莫书华的作品《保定多宝》作为最终入选方案。

在城市品牌形象愈加重视“在地文化叙事”与“公共视觉识别”的当下,保定此次LOGO征集与落地,呈现出一次地方文化IP视觉化转译的典型案例,值得品牌与设计从业者深入关注。

本次“博物馆之城”LOGO的设计核心在于——如何将保定作为文化古城的历史厚度、馆藏资源与开放愿景,转译为当代可识别、可传播、可记忆的视觉语言。

最终定稿作品《保定多宝》在视觉策略上实现了三点关键突破:

LOGO并未照搬某一文物形象,而是以抽象构成方式融合了:

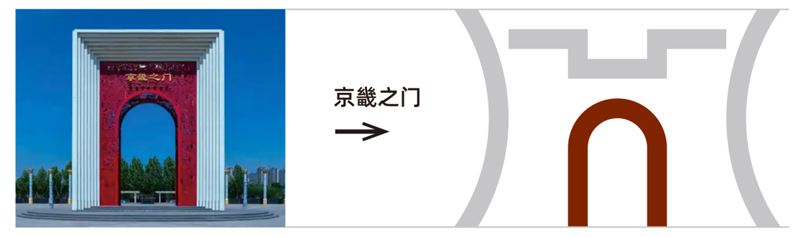

·京畿之门:象征保定的地理与历史核心地位;

·燕下都鼎:提取青铜器典型轮廓,强化考古与文脉;

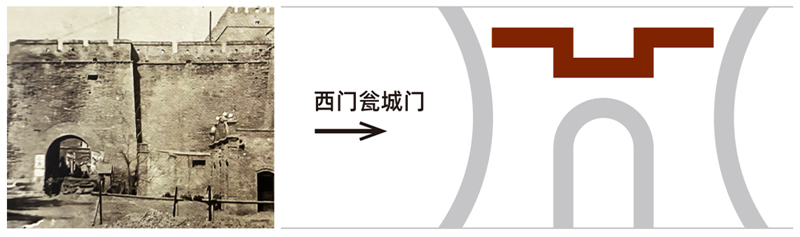

·西门瓮城门:体现城郭记忆与地域空间感。

图形整体采用对称构图,中轴线象征古都气韵,结构稳定、节奏平衡,具有很强的文化视觉识别度。

中心的“M”形结构既是字母隐喻,也像是博物馆的建筑立面,以“未来感+建筑感”呼应城市文化基础设施建设的现代转型。

两侧曲线则如同向外展开的大门,传达出博物馆作为开放公共空间的核心理念,这种图形语言让人联想到“文化入口”这一隐喻结构。

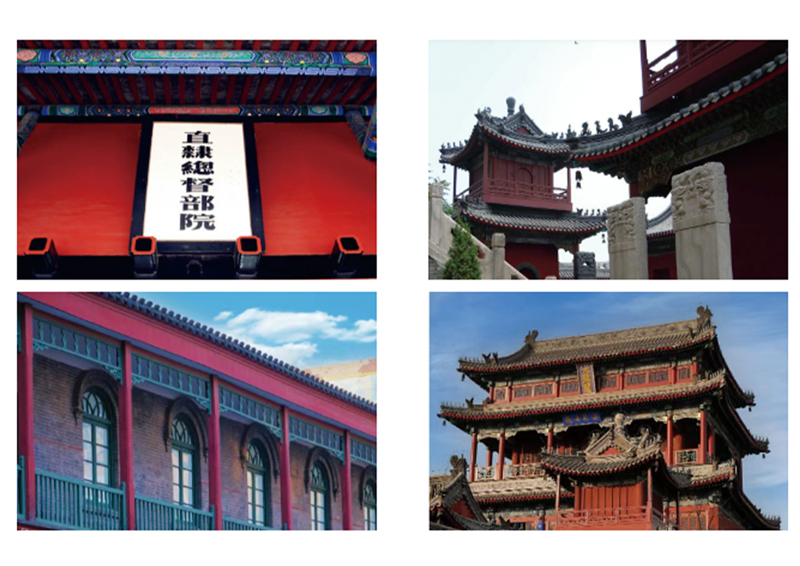

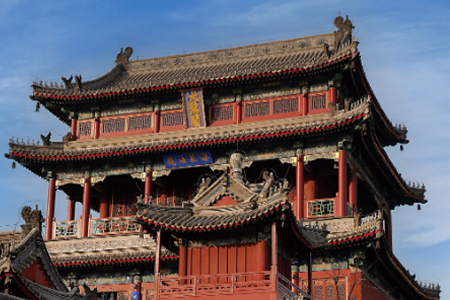

色彩策略上,以“保定红”为主色,灵感源自直隶总督署、大慈阁等历史建筑,通过高明度与低饱和度调和,使整体配色既庄重又具现代感,拉近了传统与当代的距离。

字体则采用横平竖直中带有圆润的定制字体系统,兼具“文化权威感”与“公众友好感”。

在最终发布的同时,官方还展示了三个入围作品,我们也来做一个简要分析:

作品以篆刻与金文形态为灵感,重在体现历史“印记”,文化意象明确,但整体设计偏重“静态纪念性”,缺乏视觉延展力与年轻化传播潜力。

以青铜鼎形态与城市首字母“B”融合,强调稳定与权威感,但视觉构成略显厚重,在数字传播场景下略显不适。

该方案在图形语言上接近“城市图腾”,图形复杂度高,虽艺术感强,但在小尺寸识别与应用系统构建上存在一定挑战。

我们认为,“保定博物馆之城”最终中选的《保定多宝》之所以脱颖而出,不仅因为它在形式上达成平衡,更在文化叙事、国际表达与公共传播三者之间找到了精准连接点。

这一设计成功诠释了城市文化品牌设计的三条核心原则:

1.专属性:不流于通用图形,而是具备区域文化基因;

2.可识别性:在各种媒介与尺寸下具备清晰辨识度;

3.系统延展性:可为后续城市品牌视觉系统提供统一语言基础。

“博物馆之城”不仅是保定的一个文化项目称谓,更是其文化产业、城市战略与公共服务的一次聚焦。而此次LOGO发布,是这场战略中的“视觉起笔”。

我们可以预见,这一视觉系统如果能被应用于:

·博物馆导视系统

·城市文化节活动主视觉

·城市周边文创IP联名

·数字文博类交互产品界面

·将真正实现从“城市口号”到“文化资产”的转化闭环。

保定这次的LOGO设计,不仅是一次视觉系统的落地,更是一场**“地方文化的现代表达”实验**。它告诉我们,文物、历史、博物馆并不沉重——只要用合适的视觉策略,它们也可以“轻巧、年轻、开放”,并激发人们主动靠近的冲动。

这不就是品牌设计的意义所在吗?

如需了解如何将在地文化资源转化为品牌视觉资产,我们可以为您的城市项目、文化品牌或机构IP打造从理念、视觉到传播的一站式解决方案。

欢迎联系我们,共建文化的新表达。