在当今这个多元且快速发展的时代,非物质文化遗产如同璀璨明珠,承载着民族的深厚底蕴与智慧结晶。而民族文化与非遗物件的巧妙结合,不仅为传统文化的传承注入了新的活力,更为现代文创产业开辟了一条独特且充满魅力的发展路径。

深入挖掘民族文化内涵是实现两者成功结合的基石。民族文化宛如一座蕴藏丰富的宝库,其中包含着神话传说、历史故事、风俗习惯、宗教信仰等众多元素。以土家族的织锦“西兰卡普”为例,其图案常常取材于民间故事和生活场景,如象征吉祥的龙凤图案、反映劳动生活的农耕场景等。通过对这些元素的深入研究和巧妙运用,设计师们能够创作出更具文化底蕴和情感共鸣的织锦作品,使古老的技艺在现代社会中依然绽放光彩。

非遗文化的表现形式多种多样,包括民间文学,如神话、传说、故事等;传统音乐,像民歌、器乐演奏等;传统舞蹈,如民族舞、民间舞等;传统戏剧,例如京剧、昆曲、地方戏曲等;曲艺,包含评书、相声、快板等;传统体育、游艺与杂技,像武术、杂技表演等;传统美术,比如剪纸、年画、刺绣等;传统技艺,涵盖陶瓷烧制、纺织、酿造等;传统医药,包括中医诊法、中药炮制技术等。

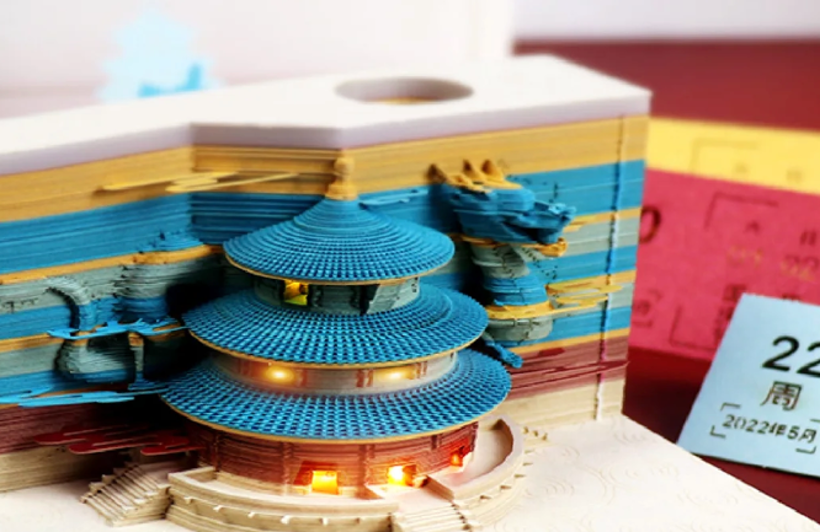

创新表现形式是推动两者结合的关键之举。现代科技的飞速发展为非遗物件带来了前所未有的创新可能。3D 打印技术的应用让传统的陶瓷工艺能够塑造出更为复杂和精细的造型,突破了手工制作的限制。数字建模则为传统木雕赋予了更多样化的形态和创意空间。比如,故宫博物院推出的一系列以故宫建筑元素为灵感的 3D 打印小摆件,将古老的建筑艺术以现代科技的形式呈现,细节之处栩栩如生,深受游客的喜爱。这些创新不仅保留了传统工艺的精髓,更融入了现代审美和科技元素,为非遗物件带来了全新的生命力。

成功的案例在各个领域层出不穷。云南省的傣族剪纸与现代插画艺术相结合,创作出了一系列富有现代气息和艺术感染力的装饰画。剪纸艺人将传统的傣族图案进行重新解构和组合,与色彩鲜艳、风格独特的现代插画相互融合,使作品既保留了傣族剪纸的古朴韵味,又展现出了时尚与创新的魅力,在艺术市场上备受瞩目。

内蒙古的蒙古族皮雕,与时尚箱包设计融合,打造出了独具民族特色的时尚单品。皮雕工匠们运用精湛的传统皮雕技艺,雕刻出具有蒙古族特色的图案,如骏马、蒙古包等,再结合现代时尚的箱包款式和材质,使其产品既具有浓郁的民族风情,又符合当下的时尚潮流,在国际时尚舞台上崭露头角,赢得了众多消费者的青睐。

加强与消费者的互动体验在两者结合的过程中至关重要。非遗工作坊如雨后春笋般在各地兴起,为消费者提供了亲手参与制作的机会。他们可以学习绘制京剧脸谱,感受色彩与线条背后的文化寓意;亲手制作传统竹编工艺品,体验竹条在指尖交织的奇妙过程。这种亲身参与不仅让消费者深刻感受到民族文化的魅力,更增强了他们对非遗的认同感和传承意识。

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用为消费者带来了沉浸式的体验。通过这些技术,消费者仿佛穿越时空,置身于非遗技艺的传承现场,亲眼目睹古老技艺的精湛表演,聆听传承人的故事和心得。例如,一些博物馆推出的 AR 非遗展示项目,让观众可以通过手机扫描展品,看到虚拟的非遗传承人在眼前演示制作过程,极大地丰富了观展体验,拉近了观众与非遗的距离。

品牌建设是推动民族文化与非遗物件结合的有力手段。“朱炳仁铜”品牌将传统铜雕技艺与现代设计理念完美结合,打造出一系列精美的铜制艺术品和生活用品。品牌注重产品的设计创新和品质提升,同时通过讲述品牌背后的传承故事和文化内涵,树立了高端、精致的品牌形象。其作品不仅在国内市场备受推崇,还远销海外,成为了中国非遗文化走向世界的一张亮丽名片。

跨领域合作进一步拓展了民族文化与非遗物件结合的广阔发展空间。影视行业积极参与其中,许多古装影视作品中的服饰、道具采用了非遗工艺,如蜀绣、缂丝等。这些精美的非遗元素不仅提升了影视作品的艺术品质和历史真实感,也让更多观众通过荧幕了解到非遗的独特魅力。旅游景区也纷纷开发非遗主题纪念品,如西安兵马俑主题的剪纸、景德镇陶瓷制作的景区特色摆件等。这些纪念品既满足了游客对于旅游纪念的需求,又传播了当地的非遗文化,成为了景区文化传播的重要载体。

综上所述,民族文化与非遗物件的结合是一个充满活力、不断创新的过程。通过深入挖掘内涵、创新形式、增强互动、塑造品牌以及跨领域合作,这些珍贵的文化遗产将在新时代焕发出耀眼的光芒,续写民族文化传承与发展的壮丽篇章,为人类文明的多样性和丰富性贡献独特的价值。

诸多精彩内容,欢迎关注马尔克斯文创! 如有合作,欢迎联系马尔克斯文创!